2011.05.18

안녕하세요. 안랩인입니다.

전세계적으로 인터넷의 발달에 따라 늘어난 악성코드 바이러스가 기승을 부리는 만큼, 창과 방패처럼 이를 치료하는 프로그램인 '백신'이라는 말은 거의 일상용어처럼 쓰이고 있습니다. 그러나 혹시 '백신'이라는 말이 우리나라에서만 독창적으로 쓰이는 용어라는 것을 아시나요?

백신(vaccine)이란?

원래 백신이라는 말을 사전에서 찾으면 '감염증의 예방으로 사람이나 동물을 자동적으로 면역하기 위하여 쓰이는 항원(抗原)으로 프랑스의 미생물학자 파스퇴르에 의하여 제창되었다.' 라고 정의됩니다.

[출처] 백신 [vaccine ], 네이버 백과사전

의학용어가 왜 컴퓨터 바이러스에 쓰이게 된 것일까요? 그 힌트는 전 세계최초의 바이러스가 출현했을 당시 의학도였던 안철수 박사에 있습니다.

지금부터 그 유래를 찾아가보겠습니다.

브레인, 너는 누구냐

서울 올림픽이 개최되던 해, 88년 5월. 의대 박사 과정에 있던 안철수 박사는 컴퓨터를 켜는 순간 등골이 오싹해졌다. 컴퓨터 화면에 낮선 침입자가 제집마냥 떡하니 자리잡고 있지 않은가. 모니터에는 ‘BRAIN'이라는 이름이 당당히 띄워져 있었다.

’어라,어라,뭐하는 놈이냐‘

당시 세상을 시끄럽게 했던 세계 최초의 바이러스, ‘브레인’과의 첫만남이었다. 당황스러움도 잠깐, 호기심이 발동했다. 어릴 적부터 눈에 띄는 건 죄다 뜯어봐야 직성이 풀리던 안 박사는 어느새 그 속을 해부하기 시작했다. 당시 컴퓨터 언어인 기계어를 공부해 알고 있었기에 어렵지 않게 대강의 원리는 파악할 수 있었다. 며칠 밤을 새워 연구해 치료방법을 알아내고야 말았고, 이후 신경을 쓰지 않았다.

며칠 후 후배가 그를 찾아왔다. 후배는 컴퓨터 바이러스가 컴퓨터를 제집 마냥 극성을 부리고 있는데, 치료방법이 없다는 얘기를 털어놓았다. 안박사는 ‘브레인’바이러스를 해부해 보았기에 기계어를 통해 컴퓨터를 치료하는 방법을 설명해주었다. 하지만 낯선 개념을 말로 설명하기엔 쉽지 않았다.

후배는 답답함에 토로했다. “말로 쉽게 설명할 수 있는 방법이라면, 차라리 프로그램을 만들면 많은 사람이 혜택을 누리지 않겠어요?” 누가 알았을까. 이때 던진 제안이 대한민국 소프트웨어의 역사를 바꾸어놓았을 줄이야.

백신이라는 용어와 V3의 찬란한 탄생

좋은 방법이라는 생각에 안박스는 한달음에 컴퓨터 앞으로 달려갔다. 하룻밤을 꼬박 세워 프로그램을 만들어냈고, ‘백신(Vaccine)'이라고 이름을 붙였다.

혹시 백신이라는 말이 의학계가 아닌 IT분야에서 광범위하게 쓰이는 곳은 대한민국뿐임을 아는가? 외국에서는 바이러스검사소프트웨어를 보통 'anti-virus'라고 지칭을 하며, 'vaccine'이라고 하면 앞서 설명한 의학용어 백신을 뜻한다고 생각을 하니 외국에서는 'anti-virus'라는 정확한 용어를 사용해야 한다. (의학도로 보이고 싶은 이를 제외하고)

당시 의학을 전공하던 안철수 박사는 안티 바이러스 프로그램을 개발하여 '백신'이라고 불렀다. 그때부터 대한민국 국민들은 '백신'이라고 하면 '바이러스 검사 소프트웨어'를 자연스럽게 떠올렸고 어느새 하나의 보통명사처럼 쓰이게 된 것이다.

안철수박사는 Vaccine1의 개발 이후 Vaccine2, Vaccine3 등 차기 버전을 개발하게 되는데 Vaccine3 이후 부터는 V3라는 약칭으로 부르게 되면서 현재의 V3가 탄생하게 된 것이다.

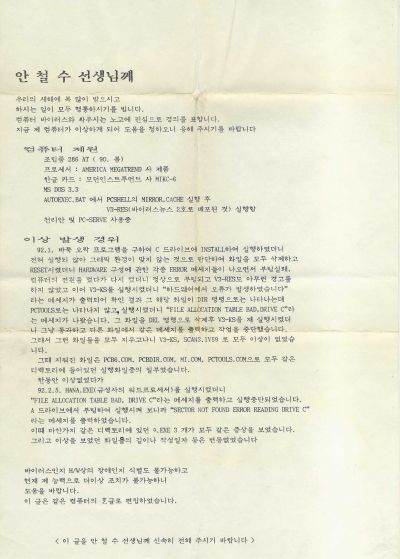

△ 최초의 V3로고와 최근의 V3로고

여보세요, V3를 홍보해주세요

그렇게 만든 프로그램을 다른 사람들에게 알려야 하는데, 88년 당시는 인터넷 사용자가 없었고 PC통신이 활발하지 않아 마땅한 방법이 없었다. 당시 컴퓨터 전문지로서 가장 권위 있던 ‘마이크로소프트웨어’지의 편집장에게 전화를 걸었다.

“혹시 잡지에 실을 수 있을까 해요.”

대단한 일을 해내 호들갑을 떨었던 것은 아니다. 그저 자신이 만든 백신이 누군가에게 도움이 될 수 있다는 사실에 1분1초가 아까웠던 것이다. 그해 7월, <마이크로소프트웨어>지에 브레인 바이러스를 치료할 수 있는 방법이 특집기사로 실렸고, 8월에는 아예 바이러스 방역 센터를 운영한다는 공지문이 게재되었다.

'딩동' 바이러스 샘플이 도착했습니다.

안철수 박사의 새로운 일상이 시작됐다. 사용자가 바이러스 샘플을 디스켓에 담아 잡지사에 보내면 안 박사는 잡지사를 방문해 그것을 찾아왔다. 한 달여 동안 씨름한 끝에 백신이 개발되면 안철수 박사는 그 프로그램을 디스켓에 저장해 잡지사로 가져갔다. 당시 대적할 상대 없이 날뛰는 바이러스를 퇴치하기 위해 방법을 찾아내는 것이 그의 일이었다. 백신을 필요로 하는 사용자들은 잡지사를 통해 그것을 복사해갔고, 늘어나는 바이러스의 종류만큼이나 이와 같은 작업이 계속해서 이어졌다.

안 박사는 본업인 의대 박사과정, 군의관, 의대 교수를 7년 동안 새벽 3시에 일어나 짬을 내어 백신개발을 지속했다. 개발자의 역할 뿐 아니라 테스터, 기술지원에다 간혹 사용의 집까지 방문해 문제의 실체를 파악하는가 하면, 이메일과 전화문의 등 고객지원까지 몸뚱이가 모자랄 정도였다.

‘컴퓨터 바이러스’ 치료는 완전히 생소한 분야였다. 참고할 만한 자료나 조언을 받을 수 있는 사람이 있던 것도 아니다. 볼모지와 같던 분야에서 혼자 부딪히고 깨져가며 터득해가며 이후 예루살렘, 미켈란젤로 등의 바이러스가 나타날 때마다 국내 사용자들은 무료로 치료할 수 있는 기회를 갖게 되었다.

다음주에 연재될 제 2부. 'V3의 성장기'도 많은 관심 부탁드립니다.

'AhnLab Inside' 카테고리의 다른 글

| 안철수연구소, 한국에서 가장 일하기 좋은 기업 선정 (0) | 2020.03.28 |

|---|---|

| 안철수연구소 소셜미디어, 어디까지 만나봤니? (0) | 2020.03.28 |

| 안철수연구소의 정보보안은 누가 책임질까? (0) | 2020.03.28 |

| 안철수연구소, 디도스 숨은 공신을 찾아라! (0) | 2020.03.28 |

| 안철수연구소, V3 IS 8.0을 향한 응원들 (0) | 2020.03.28 |